| |

|

河童橋から穂高連峰を望む。まずは涸沢目指して6時20分に出発。

|

|

上高地から奥の梓川沿いの道を歩くのは実に32年振りになる。

明神へ向かう途中から西穂高の稜線を振り返る。

|

|

上高地から40分ほどで明神館に着いた。

梓川を渡り明神池近くの嘉門次小屋に立ち寄る。後方は明神岳。

|

|

再び明神館に戻って涸沢を目指す。5分ほどで徳本峠への道との分岐点を通過。

|

|

ようやく朝日が差し始めてまわりの景色も明るさを増してくる。

梓川と常念山脈を見ながら進んで行く。

|

|

徳沢には8時に着く。朝のテントサイトはまだ人影は少ない。

|

|

朝の徳沢園

|

|

日が差してきたせいか色鮮やかになって来た紅葉や、

前穂北尾根から屏風ノ頭に続く稜線を眺めながら黙々と歩き続けて8時50分に横尾に到着。

人も少なく静か。ここで小休止。

|

|

横尾は穂高、槍、蝶ヶ岳への道の分岐点。吊橋を渡って横尾谷に入る。

|

|

吊橋からの梓川と北尾根

|

|

横尾谷の道を行く。

|

|

本谷橋までは樹林の中の道。

この谷を歩いたのは随分前のことで、またその時期は5月か6月の残雪期だったこともあり、

初めて歩くのも同然です。

|

|

屏風ノ頭と北穂高(右奥)

|

|

屏風ノ頭と紅葉。

岩小屋を過ぎ、屏風ノ頭を巻いてその北側を行く頃からまわりの紅葉は一段と綺麗になってくる。

|

|

横尾谷の黄葉

|

|

横尾谷の紅葉

|

|

本谷橋手前から紅葉の横尾谷と北穂高を見る。

|

|

北穂高岳を仰ぐ。今日中にあの頂上まで行かなければならない。

|

|

屏風ノ頭の麓の紅葉

|

|

10時過ぎに本谷橋に到着。

本谷橋で少し休んでからいよいよ涸沢までの急登が始まる。

|

|

しかし急登と言っても始め少しつづら折りの登りがあるだけで、

そのあとはやや傾斜を増した道が横尾谷に沿ってこれまでと同じように続く。

|

|

やがて横尾本谷を右に分けて涸沢谷に入って行く。このころから空には雲が多くなってきた。

遙かに前穂高や吊尾根と奥穂高が現れ始め、涸沢の小屋も見え出したが、

それからあとの登りが結構長く小屋もなかなか近づかない。

|

|

奥穂高岳と涸沢岳を正面に登り続けるうちに上空は完全に曇り空に変わってしまった。

まわりの草紅葉も冴えない状況です。

|

|

ナナカマドなどの紅葉が綺麗な涸沢への道から見た奥穂高と涸沢岳。

しかし生憎の曇り空で紅葉の色も今一つ映えない。

|

|

涸沢ヒュッテに向かう。

|

|

疲れが出始めた体に鞭打って石畳の道を登り涸沢には11時45分に着いた。

紅葉が終わって少し殺風景な感じの涸沢はシーズンも終わりに近く、

テントが数張と涸沢ヒュッテと涸沢小屋の周りに何人かの人影が見られたのみでひっそりとしていた。

両方の小屋とも間近に迫った冬の到来に備えて店終いの支度が始まっていた。

冷たい風を避けるためにヒュッテの近くの岩陰に座り、買ってきたお弁当を戴く。

|

|

涸沢小屋と北穂高岳(中央奥)。手前にこれから登る北穂沢(右)と南稜(中央左)。

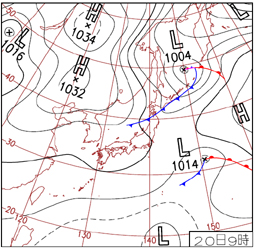

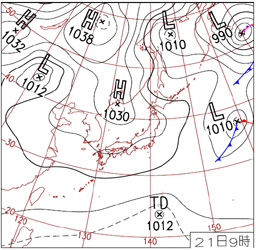

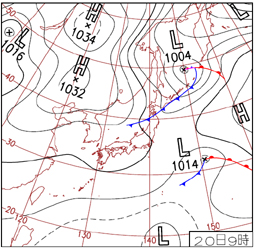

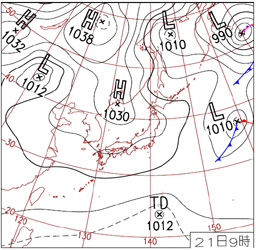

空はすっかり曇り、涸沢岳の背後から盛んに雲が流れて来る。

今日の午後あたりに北日本を寒冷前線が通過するため、その影響で天気は下り坂になっているのだろう。

しかし予報は曇りとのことだったので、大きな崩れはないだろうと希望的観測をする。

|

|

ゆっくりと休んで疲れもとれ、腹ごしらえも出来たので12時10分に北穂高目指して出発した。

念のため防風を兼ねて雨具の上着を着用する。

涸沢小屋に向かって石畳の道を進み、小屋の横から北穂沢沿いの道に入る。

|

|

まずは北穂沢を登る。

少し休んで疲れもとれたはずだったが、急登が始まると睡眠不足のこともあって急に体が重たくなる。

登るにつれて傾斜もきつくなり眼下の涸沢ヒュッテがドンドン小さくなって行く。

|

|

途中で何人かの下山者とすれ違いながら夏の草花の残骸に囲まれた道を登って行く。

背後の前穂高北尾根がかなり高度感を増してきた頃、ポツリポツリと水滴が落ちてきた。

通り雨ですぐ止むに違いないと思ってそのまま登り続ける。

|

|

やがて左手前方に南稜と呼ばれる尾根が近づいてくる。北穂沢から離れてその南稜に向かうころ、

何とか見えていた涸沢や前穂、奥穂も遂に雲に覆い隠されてしまい周りは霧に包まれてきた。

南稜の取り付にあるクサリ場に着いたのは午後1時30分ごろ。

|

|

このころになると相変わらず降ったり止んだりしていた雨が雪に変わり始めた。

凍える手でクサリを掴み、続いて現れた梯子を登って南稜に出た時はかなり疲れも出てきた。

南稜を辿る道はこれまで以上に傾斜を増してくる。きつい登りはいつまでも続き、

霧の中から現れた岩影を何とか越えてもまた次の岩影が現れるという始末だった。

二番目のクサリ場を越えてしばらく登って行くうちにミゾレのような雪が降り始めた。

|

|

やがて傾斜もようやく緩くなり南稜のテントサイトに辿り着いた。周りには10日ほど前に降った雪が溶けずに残っていた。

テントサイトからは登りのきつさは少しましになり、ほどなく涸沢岳方面への分岐に到着。

道を右に取り、南峰を巻いて頭上に覆い被さるような大岩の下を通って一登りすると北穂高岳の山頂に出た。午後2時50分着。

周りは霧で何も見えなかったが、とにかく山頂まで辿り着いてヤレヤレと言ったところだった。

北穂高小屋は山頂のすぐ下にあったので写真を撮ってからすぐにその小屋に向かった。

|

| 10月21日 |

|

|

| メ モ |

北穂高小屋の受付で案内された部屋は2階のノルダーカンテというところだった。シーズンオフのため2人用の部屋を一人で占領する贅沢さだ。部屋に行き濡れた服を着替えてしまえばあとはすることもないので夕方までしばらく休憩する。

夕食は6時頃から始まった。泊まり客は男性ばかりの8人だった。3千メートルの頂にある山小屋でメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を聴きながら夕食をとるという、これまた経験したことのない贅沢を味わう。しかし天気は相変わらずの状態で、小屋のまわりは白い霧に閉ざされてうっすらと雪も積もっている。予報では明日は曇りのち晴れらしいが、もしも今日のような天気が続くと降り積もった雪が凍って危険な状態になるのではないかと気が気ではなかった。しかしとやかく思っても仕方がないので、今日1日の疲れも出てきたことでもあり7時過ぎから布団を被って横になった。

夜半ふと目が覚めた際天気の様子が気になったが、窓の外は暗くてよく分からなかった。再び寝入って次に目を覚ましたのは5時前だったと思う。暗い窓を見るとその枠の中に赤い水平な線が見える。急いで起きて窓から外を見ると、常念山脈の黒い影の彼方に星をちりばめた黎明の空が広がっていた。小屋の外に出て山頂まで行ってみると、まだ暗いながらも槍ヶ岳や穂高岳もはっきりと認めることが出来た。笠ヶ岳や黒部五郎、薬師、後立山方面の山々は雲に覆われていたが動きは速く、その頂が姿を現すのは時間の問題と思われた。

|

|

|

|

|

|

午前6時ごろに北穂高岳でご来光を迎える(手前は常念山脈)。

以下、山頂からの眺め。

|

|

モルゲンロートに染まる穂高岳

|

|

朝焼けの槍ヶ岳

|

|

朝日を受ける常念岳

|

|

南に奥穂高岳と北穂高南峰(手前)と滝谷ドーム(右)

|

|

西に笠ヶ岳。穂高の影がかかっています。

|

|

北に槍ヶ岳

|

|

槍ヶ岳の左後方、左から黒部五郎岳、双六岳、三俣蓮華岳、薬師岳、鷲羽岳、水晶岳。

|

|

槍ヶ岳の右後方、燕から大天井にかけての山並み。その手前に西岳、赤沢山など。

手前は横尾尾根。

|

|

東に常念岳と蝶ヶ岳(手前は屏風ノ頭)

|

|

雲海と常念岳

|

|

北穂高小屋で記念写真。

このあと部屋に戻って荷物をまとめて7時40分に一晩お世話になった小屋を出発。

|

|

北穂高岳山頂。下山の前に雄大な眺めを見納める。

|

|

大キレット越しに槍ヶ岳

|

|

滝谷を見下ろす。中央に滝谷ドーム。

|

|

奥穂高岳と北穂高南峰

|

|

前穂高岳と北尾根

|

|

左の甲斐駒ヶ岳から右の赤石岳までの南アルプス遠望。

中央右に白峰三山と仙丈ヶ岳が重なっている。

|

|

白山遠望。御前ヶ峰、剣ヶ峰、大汝峰が見えている。

|

|

大展望を終えて北穂高岳から涸沢に下ります。

北峰直下から見た大岩。頭上に覆い被さってくるようだ。

|

|

南峰を巻いて涸沢岳の分岐へ向かう。

|

|

涸沢岳への分岐点。縦走路を少し進んで行きます。

|

|

南峰からの奥穂高と涸沢岳

|

|

南峰から涸沢岳(左)と滝谷ドーム。君子危うきに近寄らずです。

|

|

南峰からの槍ヶ岳

|

|

縦走路から戻って下る途中のテントサイト付近から北穂高南峰と北峰(右)を振り返る。

|

|

テントサイト付近から見た奥穂高岳と涸沢岳。

|

|

テントサイト付近からの前穂高岳と北尾根

|

|

北穂高岳を振り返る。

|

|

上のクサリ場をを下りてから見上げる。

|

|

南稜から常念岳と蝶ヶ岳を見る。手前は屏風ノ頭。

|

|

南稜からの常念岳

|

|

南稜から見た涸沢と前穂高北尾根。

|

|

南稜から梯子を下る。

|

|

さらにクサリで下る。

|

|

北穂沢から南稜を振り返る。

|

|

右手には奥穂高岳とザイテングラート。

|

|

涸沢越しに前穂高岳を見る。

|

|

北穂沢からの奥穂高岳

|

|

涸れ涸沢に9時45分着。

下ってきた北穂高を振り返る。北穂高岳山頂は左手に見える南稜のピークの右奥の頂き。

|

|

涸沢岳と北穂高岳。

紅葉も終わっていますが、僅かに残されたナナカマドを入れて・・・

|

|

奥穂高岳を撮りました。

|

|

涸沢から下り始めるとまわりは紅葉真っ盛りです。

|

|

涸沢直下からの屏風ノ頭

|

|

涸沢直下から紅葉のナナカマドと奥穂高、涸沢岳、北穂高。

(画像をクリックすると拡大されます)

|

|

横尾へ下る途中で振り返り見た奥穂高と涸沢岳。

|

|

涸沢谷と吊尾根を振り返る。名残り惜しい。

|

|

前穂高岳の見納めです。

|

|

本谷橋からの蝶ヶ岳

|

|

北穂高岳ともお別れ

|

|

12時45分に横尾に到着。少し休憩。

|

|

帰途、横尾・徳沢間の黄葉。綺麗です。

|

|

横尾・徳沢間の黄葉

|

|

午後2時ごろに徳沢園に着きました。

|

|

午後3時30分に上高地に戻る。

かくして、天候の状態で半ば諦めていた晩秋の北アルプスの雄大な眺めを満喫した

2日間の北穂高岳行は無事終わりました。

|

|

コースタイム

|

20日 河童橋(6:20)−徳沢(8:00)−横尾(8:50−9:00)−本谷橋(10:00)−涸沢(11:45−12:10)

−南稜取付(13:40)−北穂高岳(14:50)

21日 北穂高岳(7:40)−南稜取付(9:00)−涸沢(9:45-10:30)−本谷橋(11:50)−横尾(12:45-13:00)

−徳沢(14:00)−上高地(15:30)

|

|

|